박경리의 토지는

1969년 원고를 쓰기 시작하여

1994년 8월 15일 새벽 2시에 원고의 마무리를 지었다.

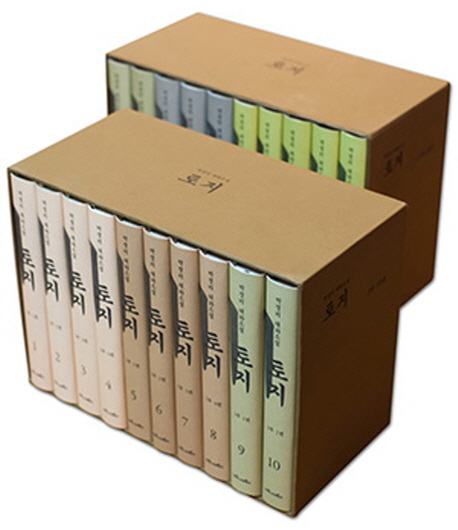

200장 원고지 3만장 분량

25년에 걸쳐 완성된 20권(출판사에 따라 21권)의 대하소설!

소설 토지의

첫 시작은 어둠의 발소리,

|

1897년의 한가위. 까치들이 울타리 안 감나무에 와서 아침 인사를 하기도 전에, 무색 옷에 댕기꼬리를 늘인 아이들은 송편을 입에 물고 마을길을 쏘다니며 기뻐서 날뛴다. 어른들은 해가 중천에서 좀 기울어 질 무렵이래야, 차례를 치러야 했고, 성묘를 해야 했고 이웃끼리 음식을 나누다 보면 한나절은 넘는다. |

마지막 대미는 '빛 속으로'가 장식하고 있다.

|

그 순간 서희는 자신을 휘감은 쇠사슬이 요란한 소리를 내며 땅에 떨어지는 것을 느낀다. 다음 순간 모녀는 부퉁켜안았다. 이때 나루터에서는 읍내 갔다가 나룻배에서 내린 장연학이 둑길에서 만세를 부르고 춤을 추며 걷고 있었다. 모자와 두루마기는 어디다 벗어던졌는지 동저고리 바람으로 "만세! 우리나라 만세! 아아 독립 만세! 사람들아! 만세다!" 외치고 외치며, 춤을 추고, 두 팔을 번쩍번쩍 쳐들며, 눈물을 흘리다가는 소리내어 웃고, 푸른 하늘에는 실구름이 흐르고 있었다. |

1897년 음력 8월 15일을 배경으로 이야기가 시작되고

1945년 양력 8월 15일이 마지막 배경이 된다.

구한말에서 해방에 이르기가지의 굴곡진 우리 민족의 삶을

이야기 속 등장인물들을 통해 풀어내고 있다.

경남 하동군 악양면 평사리에 있는

최참판댁 3대의 이야기를 중심으로 소설이 전개되고 있으나

정작 작가는 하동의 평사리를 가 본 적이 없다고 한다.

그리고

소설 토지 속에는 700여명의 인물이 등장하고 있으나

작가는 그 중 어느 누구 하나 버릴 수가 없었다고 회고한다.

제1부

1897년 한가위부터 1908년까지 약 10년간, 경남 하동의 평사리를 무대로 하여 5대째 대지주로 군림하고 있는 최참판댁과 그 소작인들의 이야기가 펼쳐진다. 하지만 1860년대부터 시작된 동학운동, 개항과 일본의 세력강화, 갑오개혁 등이 <토지> 전체의 구체적인 전사가 된다. 동학 장군 김개주와 윤씨부인에 얽힌 비밀이 차차 풀려나가면서, 신분문제와 이기적 욕망에 사로잡혀 귀녀와 평산 등이 최치수를 살해하며, 전염병의 창궐과 대흉년, 조준구의 계략으로 결국 최참판댁이 몰락한다. 서희는 조준구의 세력에 맞섰던 마을 사람들과 함께 간도로 이주한다.

제2부

1부의 마지막으로부터 약 2~3년이 경과한 1910년부터 약 7~8년간 간도에 정착한 서희 일행을 중심으로 이야기가 진행된다. 경술국치 이후 간도 이민현상과 독립운동의 여러 면모, 가치관의 변절 등 당시 간도 한인사회의 삶의 모습이 자세히 묘사된다. 서희는 공노인의 도움으로 용정에서 대상으로 성장하나, 함께 온 농민들은 외지 정착에 어려움을 겪는다. 서희와 길상의 혼인, 구시대를 대표하는 김훈장의 죽음, 이용과 월선의 애끓는 사랑과 월선의 감동적인 마지막 모습, 일본의 밀정이 된 김두수와 길상을 중심으로 한 독립운동가들의 대립 등이 펼쳐진다.

제3부

최서희 일행이 간도에서 귀국한 다음 해인, 1919년 가을부터 1929년 광주학생운동까지 약 10년여의 세월을 다루고 있다. 주된 공간 배경은 1920년대 서울, 진주, 만주 등으로 점차 확대된다. 특히 일제에 의하여 추진된 자본주의화와 경제적 억압이 도시를 중심으로 포착되고, 여기에 이상현을 중심으로 3.1운동의 후유증에 시달리는 지식인 집단의 갈등과 혼란이 엮어진다. 조준구에 대한 복수를 완결한 서희의 허무감, 김환을 중심으로 한 지리산의 의병활동, 송관수를 중심으로 한 형평사운동, 간도와 만주의 망명객들의 생활, 이상현과 기화의 불륜, 임명희와 조용하의 결혼이 그려지며, 임이네와 용이, 김환 등은 죽음을 맞이한다.

제4부

1929년 원산 노동자 파업에서부터 만주사변, 남경대학살에 이르기까지의 역사적 상황이 주로 지식인들의 입을 통해 생생하게 증언되고, 농촌붕괴와 도시유랑민들의 증가 등 1930년대 일제의 폭압과 혼란상이 다양한 인물들의 삶을 통해 전개된다. 특히 조선과 일본의 역사와 문화, 예술, 사상, 민족성 등에 대한 깊이 있능 통찰이 전편을 통해 폭넓게 제시된다. 서희의 아들 환국과 윤국의 성장, 길상의 출옥, 군자금 강탈 사건 이후 만주로 도피하는 송관수의 갈등, 명희의 이혼과 새로운 삶, 유인실과 일본인 오가다의 사랑, 그리고 인실의 도피와 변신, 색소폰 주자로 떠도는 송관수의 아들 영광의 모습 등이 그려진다.

제5부

1940년경부터 1945년 해방에 이르기까지 억압을 견뎌내야 했던 민족의 삶이 확대된 공간을 오가며 다양하게 펼쳐진다. 서희는 박 의사의 죽음, 양현과 영광의 슬픈 사랑을 보면서 진정한 사랑의 의미를 깨달으며, 인실과 오가다의 재회, 길상의 관음탱화 조성, 소목장이가 된 조병수와 아버지 조준구의 처절한 죽음, 후일담형태로 채워지는 평사리 사람들의 삶의 이야기로 주요 인물간에 얽혔던 한이 한겹씩 풀어진다. 또한 해도사와 소지감 등을 중심으로 한 지리산 모임, 이홍의 딸 상의의 일본인 학교생활, 일본인의 앞잡이가 된 우개동의 행패 등을 통해 일제말희 현실이 극적으로 그려진다. 1945년 8월 15일 양현은 강가에 나갔다가 일본의 항복 소식을 듣고 이를 서희에게 전한다. "그 순간 서희는 자신을 휘감은 쇠사슬이 요란한 소리를 내며 땅에 떨어지는 것을 느낀다...." 1897년부터 반세기 가까이 달려온 <토지>의 마지막 장면이다.

한국에 토지가 있다면

중국에는 펄 벅이 1931년에 발표한 대지가 있다.

퓰리쳐상도 타고 세계 각국 언어로 번역이 되었으며

1938년 노벨 문학상까지 수상하게 됐다.

왕룽 일가를 통해 중국인의 삶과

농민들의 소박한 모습을 감동적으로 그려내고 있다.

가난한 농부인 왕룽은

부잣집 종이었던 오란과 결혼을 하면서 살림을 일구어 나간다.

그러나 홍수와 가뭄 등 천재지변의 시련을 겪으면서

남방지역으로 이주를 하게 되고

그곳에서 뜻하지 않게 횡재를 하여

고향으로 돌아와 돈을 모아 부호가 된다.

그 과정에서 롄화라는 여인을 첩으로 들이고

모아놓은 재산을 많이 허비한다.

부인인 오란과 아버지의 죽음

그리고 자식들의 성장과 결혼

작은아버지와 작은어머니의 부양 등

땅과 흙에 대한 왕룽의 깊은 애정

남편의 뜻을 따라 땀흘려 일하는 아내 오란,

그리고 아버지와는 다른 생각을 가진 아들들의 모습이

중국의 넓은 대륙을 배경으로 펼쳐진다.

비옥한 땅의 가치와 근면한 노동, 검소함, 책임감 등이

인간에게 얼마나 보편적인 미덕인가를 제시하고 있다.

|

왕룽은 울먹이며 띄엄띄엄 말했다. "우리는 땅에서 나왔고, 다시 땅으로 돌아가야 해. 아무도 너희한테서 땅을 빼앗지 목해...." 왕룽은 두 뺨에 흐르는 눈물을 그냥 내버려 두었다. 그는 허리를 숙여 흙을 한 줌 쥐고 중얼거렸다. "땅을 팔면 그걸로 끝장이야!" 두 아들은 양쪽에서 아버지를 부축했다. 왕룽은 따스하고 부드러운 흙을 손에 꼭 쥐고 있었다. 두 아들은 아버지를 안심시키느라 거듭 말했다. "아버지, 안심하세요. 절대로 땅은 팔지 않을 테니까요." 하지만 늙은 아버지의 머리 위에서 두 아들은 서로 쳐다보며 야릇한 미소를 지었다. |

'쉬어가기 > 읽을거리' 카테고리의 다른 글

| 메라비언의 법칙 (0) | 2013.08.01 |

|---|---|

| 독일인의 3대 장수 비결과 인생의 3대 악재 (0) | 2013.07.28 |

| 고난의 수행길 - 산티아고 순례길, 티벳의 오체투지 (0) | 2013.06.18 |

| 권토중래(捲土重來) (0) | 2013.06.14 |

| 양떼 효과 (0) | 2012.08.20 |